Lippoldsberg. Foto des Klosters von 1925

Basisdaten

Das Kloster Lippoldsberg wird um 1090 durch den Mainzer Erzbischof begründet. Es dient der Sicherung der Wege für Mainz in die thüringischen Besitzungen um Heiligenstadt und Erfurt. Seine Blütezeit erlebt es im 14. Jahrhundert, als die Heilig-Blut-Wallfahrt im nahe gelegenen Gottsbüren durch die Lippoldsberger Nonnen betreut wird. Die Reformation beendet Wallfahrt und Kloster.

Orden

Benediktinerinnen

Alte Diözesanzugehörigkeit

Kirchenprovinz Mainz, Erzbistum Mainz, Archidiakonat Nörten, Archipresbyterat Oedelsheim

Typ

Frauenkloster

Territorium

- Erzbistum Mainz

- 1462: Landgrafschaft Hessen

Benennung der Institution in den Quellen

Lagebezug

18,5 km nordöstlich von Hofgeismar

Lage

Das Kloster liegt an einem wichtigen Übergang über die Weser, an der Einmündung der Schwülme, im Grenzgebiet zum Nachbarbistum Paderborn.

Geschichte

Der Mainzer Erzbischof Liutpold (1051-1059) und Namensgeber gründet an der Weser den Ort Lippoldsberg mit einer Kapelle. Hier verlief die alte West-Ost-Straße von Münster nach Northeim durch eine Furt der Weser. Erzbischof Ruthard von Mainz (1089-1109) veranlasst die Niederlassung von Benediktinerinnen, die sich der Hirsauer Klosterreform anschließen. Die Grafen von Northeim und Erzbischof Ruthard von Mainz statten das Kloster mit Landbesitz aus. Lippoldsberg wird ein Mainzer Eigenkloster. Die Quellen, die über die Anfangsjahre der Niederlassung berichten, widersprechen sich teilweise und sind gefälscht. Sie stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert und berichten über die Gründung, Schenkungen und Privilegienvergabe des Mainzer Erzbischofs Siegfried II. Die Klosterchronik von 1151, veranlasst durch die Priorin Margarete, berichtet über den Aufschwung unter dem Propst Gunther von Hamersleben, einem Augustiner-Chorherren. Er verbessert die wirtschaftlichen, religiösen und sozialen Belange, und renoviert die Klosteranlage und Kirche. Im 13. Jahrhundert gerät das Kloster zwischen die Fronten der Grafen von Dassel, der thüringischen Landgrafen und der Mainzer Erzbischöfe, die versuchen, ihren Einfluss auf Kosten des Klosters zu vergrößern. Nach der Mainzer Stiftsfehde erhält der Landgraf von Hessen die Klostervogtei ohne die Güter im Braunschweigischen und Thüringischen. Die hessischen Landgrafen stellen dem Kloster Schutzbriefe aus, sichern die Besitzungen in Thüringen und auf dem Eichsfeld und befreien seine Werra- und Fuldaschifffahrt von Zöllen. Im 14. Jahrhundert erlebt das Kloster eine wirtschaftliche Blüte, da es finanziell von der Heilig-Blut-Wallfahrt nach Gottsbüren profitiert. Die Einnahmen aus den Opfergaben und der Versorgung der Pilger gehen zur Hälfte an das Kloster, da sich das Wunder auf seinem Gottesbürener Besitz zugetragen hat. Zur Betreuung der Pilger (Unterkunft, Pflege) gründen die Lippoldsberger Nonnen eine Art Zweitkloster. Mit dem finanziellen Gewinn kaufen sie Ländereien und Zehntrechte. Der Konvent wächst stark, der Erzbischof von Mainz setzt eine Aufnahmegrenze von 100 Personen fest. Im folgenden Jahrhundert verliert das Kloster seinen Einfluss und erlebt einen wirtschaftlichen Niedergang, es werden große Güter verkauft oder verpfändet. Der Anschluss an die Bursfelder Kongregation stabilisiert das Klosterleben und die wirtschaftliche Lage, 1512 erfolgt die offizielle Aufnahme in die Bursfelder Konfraternität. 1538 im Vergleich zwischen dem Landgrafen von Hessen und dem Herzog von Braunschweig wird die Schließung des Klosters und die Aufteilung des Besitzes festgelegt. 1569 wird mit dem Tod der letzten Äbtissin Lutrudis von Boyneburg das Kloster aufgelöst. Ein Restitutionsversuch 1630 scheitert.

Gründungsjahr

um 1090

Gründer

Graf Heinrich, Sohn des Herzogs Otto

Aufhebungsjahr

1569

Organisation

Während der Gründungsphase gehören eine Priorin, dreizehn Nonnen, neun weitere Klosterangehörige und zwei Inklusen zum Kloster. Es wird von einer Priorin geleitet. 1520 leben 21 Personen dort.

Pfarrrechte

Dransfeld; Moringen; Wellersen; Bodenfeld; Oedelsheim; Vernawahlshausen; Gottsbüren; Varlosen; Röhrda; Göttingen; Gauze; Höngeda; Wesse

Patrozinien

St. Chrysogonus, St. Georg und Gottesmutter Maria

Besitz

Das Güterverzeichnis von 1380 zählt Klosterbesitz in 69 Orten, 33 Zehnte, ca. 300 Hufen, fünf Vorwerke und zwei Höfe auf; 1336 fällt das besonders wichtige Hospital St. Spiritus in Göttingen an das Kloster; es geht 1470 an den Rat der Stadt Göttingen. Im heutigen Niedersachsen und im thüringischen Eichsfeld liegt ebenfalls ein umfangreicher Streubesitz. Die Rechte und Bodenbesitztümer in der Mühlhausener Börde fallen in der Reformation an den Landgrafen von Hessen. An folgenden Orten lässt sich Besitz des Klosters nachweisen: Oedelsheim, Gieselwerder, Werden, Bennenhausen, Gotmarsen, Bodenfelde, Wahmbeck, Wiensen, Vernawahlshausen, Elwertshausen, Gerwartshausen, Lippoldsberg; Heisebeck, Offensen, Bernsen, Arenborn, Schoningen, Gottsbüren, Ludenbeke, Wichmanessen, Haltmerden, Howardessen, Hofgeismar, Bünichheim, Kelze, Gauze, Hombressen, Lübbecke, Nordgeismar, Ostheim, Westheim, Hümme-Haldungen, Stammen, Calden, Haldessen, Helpoldessen, Hildesheim, Alflexen, Bollensen, Dinkelhausen, Bonkenhausen, Dransfeld, Moringen, Einbeck, Emmenhausen, Erbsen, Esebeck, Gladebeck, Parensen, Göttingen, Güntersen, Helvensen, Imbsen, Hilwartshausen, Kohnsen, Krimmensen, Lödingsen, Markoldendorf, Osteroldendorf, Meensen, Rosdorf, Varlosen, Höngeda, Bendeleben, Sondershausen, Creuzburg, Mihla Vermögen für Pfarreien und Hospitäler, das meiste für die Hof- und Landesverwaltung verwendet. Domäne 1912 aufgelöst.

Ausstattung

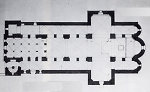

Gebäude

Die Gebäude wurden als Landheim des Pädagogischen Seminars Göttingen genutzt; sie waren zeitweise im Besitz des nationalsozialistischen Schriftstellers Hans Grimm (Werk: Volk ohne Raum).

Nachweise

Arcinsys Hessen

Quellen

- Stand 2004 bei Desel, Artikel Lippoldsberg, S. 766

- Grüneisen, Klostervogteipolitik der Erzbischöfe von Mainz, S. 62-64, 185

- Der Stand von 1940 bei Dersch, Klosterbuch, S. 106

Gedruckte Quellen

- Stand 2004 bei Desel, Artikel Lippoldsberg, S. 762-763

- Der Stand von 1940 bei Dersch, Klosterbuch, S. 106

Literatur

- Kruppa, Grafen von Dassel, S. 210-215

- Mense, Mittelalterliche Bildwelten

- Wilhelm A. Eckhardt, Die Wallfahrt nach Gottsbüren, Bd. 119, 2014, S. 1 - 22

- Heinemeyer, Urkundenfälschungen Kloster Lippoldsberg I

- Heinemeyer, Urkundenfälschungen Kloster Lippoldsberg II

- Stand 2004 bei Desel, Artikel Lippoldsberg, S. 763-765

- Desel, Kloster Lippoldsberg und seine auswärtigen Besitzungen

- Cremer, Regierungsbezirke Gießen und Kassel, S. 588-591

- Der Stand von 1940 bei Dersch, Klosterbuch, S. 106

Germania Sacra-ID

GND-Nummer

Siehe auch

Weitere Angebote in LAGIS (Herkunftsort)

Orte

- Burgen, Schlösser, Herrenhäuser

- Hessische Flurnamen

- Historische Kartenwerke

- Topografie des Nationalsozialismus in Hessen

- Historisches Ortslexikon

- Topografische Karten

Personen

Quellen und Materialien

Nachnutzung

Rechtehinweise

Metadaten: Hessisches Institut für Landesgeschichte, CC BY-SA 4.0

Abbildungen: siehe Angaben beim jeweiligen Digitalisat

Zitierweise

Empfohlene Zitierweise

„Lippoldsberg, Benediktinerinnenkloster“, in: Klöster und Orden <https://lagis.hessen.de/de/orte/kloester-und-orden/alle-eintraege/7765_lippoldsberg-benediktinerinnenkloster> (aufgerufen am 25.11.2025)

Kurzform der URL für Druckwerke

https://lagis.hessen.de/resolve/de/kl/7765