Bürgel

Bürgel: Die ehemalige Synagoge in der Bürgerstraße 15 (Aufnahme April 1987)

Geschichte

Urkundlich wurde Bürgel zum ersten Mal im Jahr 790 erwähnt und stand ab 1497 unter der Herrschaft von Kurmainz. 1802 ging die Stadt an den Fürsten zu Isenburg-Birstein über. Mit Auflösung dieses Fürstentums kam Bürgel 1816 an Hessen-Darmstadt. Die Eingemeindung nach Offenbach am Main erfolgte am 1. April 1908.

Die ältesten Hinweise auf Juden in Bürgel stammen von 1492. Für das Jahr 1566 ist ein jüdischer Kaufmann belegt, der mit Rinderhäuten handelte. 1575 wurde Moses, der Sohn des Isai Joseph geboren. Er wurde später Rabbiner, zunächst in Bonn und ab 1624 in Friedberg, wo er sich Moses Bürgel nannte. 1594 lebten mindestens drei, zu Beginn des 17. Jahrhunderts dann mindestens vier jüdische Familien in Bürgel. Es ist davon auszugehen, dass zu dieser Zeit bereits eine Gemeinde im Ort bestand, die 1603 um eine Reduzierung der ihr auferlegten Steuerlast bat. Zur Gemeinde gehörten auch die in Oberrodenbach und Großkrotzenburg sowie - bis zur Gründung einer eigenen jüdischen Gemeinde 1708 - auch die in Offenbach wohnenden Juden.1

In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges suchten offenbar viele der in Bürgel lebenden Juden wiederholt Schutz in der nahen Reichsstadt Frankfurt am Main. Der Ort selbst wurde 1620 durch Kriegshandlungen stark zerstört.2 1622 wohnten dort nur noch zwei jüdische Familien, die des Heyum und die des Koppel. Gleichwohl fand 1629 eine Vorstandswahl statt, bei der Jud Loeb zum Vorsteher gewählt wurde.3 Erst nach dem Krieg ließen sich wieder vermehrt Juden in Bürgel nieder, so dass die Zahl der Familien in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf zehn stieg. Zu dieser Zeit gehörte die jüdische Gemeinde zum Oberrabbinat Friedberg.4

Im 18. Jahrhundert entwickelten sich die Strukturen der jüdischen Gemeinde weiter: Spätestens ab 1742 wurden regelmäßig Haushaltsvorstände zu Vorstehern der Judenschaft gewählt und wohltätige Einrichtungen organisiert, so spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Judenherberge. Ihren Lebensunterhalt verdienten die Bürgeler Jüdinnen und Juden vor allem im Hausier- und Kleinwarenhandel. Zuständig war für sie nunmehr der Rabbiner in Offenbach.5

Dichtere Nachrichten liegen dann erst ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts vor, als zur jüdischen Gemeinde auch die Jüdinnen und Juden in Mühlheim und Dietesheim gehörten. 1803 waren etwa 20 jüdische Familien im Ort ansässig. 1828 betrug ihre Zahl 233 Personen bei 871 Einwohnern. Das entsprach einem Bevölkerungsanteil von knapp 27 Prozent. Von ihnen galten zwei Drittel als arm.6 Ihren wohl höchsten absoluten Stand erreichte die jüdische Einwohnerschaft 1861 mit 304 Personen, was immer noch fast 21 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Ihre Zahl ging vor allem durch Wegzüge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück und lag 1908 noch bei 105 Personen, allerdings nur noch etwa zwei Prozent der Ortsbevölkerung, da die Zahl der christlichen Einwohner gestiegen war. 1924 zählte die Gemeinde 23 Familien mit 84 Mitgliedern.7 Bereits 1887 waren die Jüdinnen und Juden aus Mühlheim und Dietesheim aus der jüdischen Gemeinde ausgeschieden und hatten zusammen eine eigene Gemeinde mit einem Betraum und später einer Synagoge in Mühlheim gegründet.

Von den 29 Mitgliedern der Gemeinde, die als Soldaten am Ersten Weltkrieg teilnahmen, fielen fünf. Ihre Namen wurden auf einer Gedenktafel in der Synagoge festgehalten, die am 13. November 1920 mit einer Rede des Bezirksrabbiners Max Dienemann geweiht wurde.8

Um 1933 lebten noch 15 jüdische Familien mit insgesamt etwa 60 Personen in Bürgel. Die meisten erwirtschafteten ihr Einkommen im Handel, Viehhandel und als Metzger. Zudem gab es einen Setzkastenfabrikanten.9 Mindestens 22 Mitglieder der jüdischen Gemeinde wurden im Holocaust ermordet.10 Für einige von ihnen wurden Stolpersteine verlegt.

Statistik

- 1492 1 Familie

- 1566 1 Familie

- 1594 3 Familien

- 1660 10 Familien

- 1760 25 Familien

- 1803 etwa 20 Familien

- 1828 233 Personen

- 1861 304 Personen

- 1867 267 Personen

- 1871 229 Personen

- 1875 223 Personen

- 1880 211 Personen

- 1885 192 Personen

- 1890 204 Personen

- 1895 189 Personen

- 1900 149 Personen

- 1905 131 Personen

- 1924 84 Personen

- 1933 60 Personen

- 1939 27 Personen

Quellenangabe Statistik

Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 631.

Betsaal / Synagoge

Betraum im Falltorkomplex

Die Verpflichtung zur Zahlung eines „Judenschulgeldes“ durch die Bürgeler Juden 1693 belegt, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein Betraum zur Durchführung des Gottesdienstes genutzt wurde. Der allgemeinen Überlieferung zufolge befand sich dieser in einer „Stube“ des Falltorturmes an der östlichen Seite des Bürgerplatzes. Nach einem Rechnungsbuch der jüdischen Gemeinde aus dem 18. Jahrhundert hätten demnach „unsere Voreltern auf dem Tor gegen den Kettenbrunnen heriber eine Schul gebaut“11 Vieles spricht dafür, dass es sich tatsächlich um einen größeren Raum handelte, der möglicherweise gar nicht im Fallturm selbst, sondern in einem mit der Stadtmauer und dem Tor baulich verbundenen Gebäude eingerichtet war. In der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es darin offenbar eine Frauenabteilung, für die in den 1760er-Jahren Stühle in Auftrag gegeben wurden. Genutzt wurde der Betraum auch von den wenigen Jüdinnen und Juden in Rumpenheim und Mühlheim.12 Die Gemeinde bezahlte für die Nutzung einen jährlichen Mietzins an die „Christengemeinde“, weshalb die Betplätze nicht an die Gemeindemitglieder verkauft, sondern lediglich für jeweils drei Jahre vermietet wurden.13 Ein 1766/1767 durch das Ehepaar Leiser und Breinle Wimpfe der jüdischen Gemeinde gestifteter großer bronzener Chanukkaleuchter lässt ebenfalls einen größeren, repräsentativen Raum annehmen. Die Chanukkia wurde später in die neue Synagoge überführt, wo sie zu einem unbekannten Zeitpunkt zerbrach. 1913 stiftete der Offenbacher Jurist Siegfried Guggenheim einen neuen Leuchter und erhielt die Einzelteile des alten. Diese verkaufte er nach seiner Emigration 1939 in die USA dem Jüdischen Museum in New York. Dort wurde die Chanukkia restauriert. 1951 erwarb sie Ben Gurion während eines Besuchs in den USA und schenkte sie Präsident Truman als Dank für die Unterstützung bei der Gründung des Staates Israel. Seitdem trägt sie den Namen „Truman Menorah“ und befindet sich heute in der Harry S. Truman Library in Independence ( Missouri).14

Für 1775/1776 weisen die Gemeinderechnungen auffällig viele Ausgaben für Handwerkerdienstleistungen aus, die größere Reparaturen, vielleicht sogar einen Synagogenneubau dokumentieren. Die Erwähnung von Ausgaben „in der Schul beim Haus der Witwe Brenele“ im selben Jahr könnten auf letzteres oder einen während der Synagogenreparatur genutzten Interimsbetraum hinweisen.15

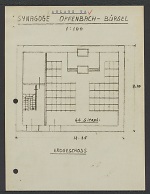

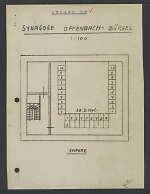

Die Synagoge von 1823/1824, Bürgerstraße 15

Schon um die Wende zum 19. Jahrhundert wollte die politische Gemeinde den Torturm samt angrenzendem Rathaus abbrechen. Während das Rathaus tatsächlich 1810 abgerissen wurde, blieb der Turmkomplex mit Rücksicht auf den Betraum vorläufig noch erhalten. 1814 erwarb die jüdische Gemeinde zwei alte Häuser in der damaligen Niedergasse mit dem Ziel, dort eine Synagoge samt Schule und Mikwe zu erbauen. Die Kaufsumme lieh sie sich beim jüdischen Krankenverein. Zudem wurden Gelder für einen Baufonds gesammelt. Allerdings zog sich dies aufgrund der ärmlichen Verhältnisse der meisten Gemeindemitglieder so lange hin, dass die jüdische Gemeinde die beiden Häuser wieder verkaufen musste.16 Durch den Ankauf des Gebäudes der 1780 eingerichteten Gemeindemikwe (1818/1819) und eines benachbarten Hauses (1821/1822) im südlichen Ortskern konnte die jüdische Gemeinde schließlich den sogenannten Judenschulhof einrichten, in dem sich neben dem Frauenbad auch ein Unterrichtszimmer und die Lehrerwohnung befanden.17

1810 wurde erstmals nachweislich ein Chasan (Vorbeter) bei der jüdischen Gemeinde angestellt und 1821 eine erste Synagogenordnung aufgesetzt. 1822 erwarb die jüdische Gemeinde für die hohe Summe von 200 fl. außerdem ein Grundstück von Isak Juda Kettenbach zwischen Borngasse und Kirchgasse (heute: Bürgerstraße 15). Darauf ließ sie die neue Synagoge bauen. Die behördliche Genehmigung erging 1823. Dank einer Spendensammlung konnten die erforderlichen Mittel zusammengebracht werden. Zwei Jahre später, am 25. Juli 1824, fand die feierliche Einweihung statt.18

Die Pflichten und Rechte der Gemeindemitglieder, auch in Bezug auf die Synagoge, regelten Gemeindestatuten, die im September 1832 erneuert wurden. Da bereits 1839 die Sitzplätze auf der Empore nicht mehr ausreichten, wurden dort 27 weitere Frauenstühle aufgestellt.19 1856 fanden umfangreiche Reparaturarbeiten statt. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wurde 1874 die Gasbeleuchtung eingeführt, 1878/1879 das Innere neu ausgemalt. Zum 100-jährigen Bestehen wurde das Synagogengebäude abermals saniert. Zu den Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung unter breiter Beteiligung der lokalen Honoratiorenschaft sprachen der evangelische und katholische Ortsgeistliche, die das vorbildliche christlich-jüdische Verhältnis im Ort lobten.20

Die Synagoge, so 1924 die Beschreibung des vormaligen Bürgermeisters und nach der Eingemeindung Amtsvorstehers von Bürgel, Caspar Lammert, war ein „schlichter, durchaus massiver Bau. Äußerlich in den einfachsten Formen gehalten, stellt er sich aber immerhin als ein ansehnliches öffentliches Gebäude dar“ – vor allem auch aufgrund der großen Rundbogenfenster. „Bei seiner Errichtung ist man offenbar nur von dem Gedanken ausgegangen, einen genügend großen Raum zur Aufnahme der Gemeindemitglieder zu schaffen, abgesehen davon, daß man auch mit geringen Geldmitteln rechnen musste. Dem Äußeren des Baues entsprach seine innere Ausstattung. Besonderen Wert hatte man auf die Ausschmückung der Thora gelegt. 24 hiesige israelitische Mädchen […] hatten hierzu folgende silberne Gegenstände im Wert von 300 Gulden gestiftet: 1. eine silberne Krone mit drei größeren Glöckchen, 2. zwei desgleichen Aufsätze mit je acht kleineren Glöckchen, 3. ein dergleichen Brustschild mit einer dreifachen Kette, vier Glöckchen und fünf die verschiedenen Feiertage bezeichneten [sic!] Herzschildern; ausserdem: zwei silberne Deuter, ein kleiner silberner Becher, eine zinnerne Kanne. Die heilige Lade, Altartisch, Vorbeterpult usw. waren in den einfachsten Formen gehalten. Sechs messingene und drei gläserne Leuchter dienten neben ihren Zwecken noch der Zierde des Inneren. Die Synagoge bot Raum für 77 Männerstühle. Die Frauensynagoge fasste 43 Stühle.“21 Der freie Raum unter der Frauenempore war als Trauhimmel ausgestaltet und diente für Trauungen.22

Die Synagoge wurde in der Pogromnacht innen vollständig zerstört und die Holzteile von der Bevölkerung als Brennholz entwendet. Mit Wirkung zum 20. Januar 1939 verkauften Leo Grünbaum und Salomon Reiss das Gebäude für 1.500 Reichsmark an Jean Willi Fritz Honig, der 1951 nochmals 3.000 DM als Ausgleichszahlung an die Jewish Restitution Successor Organization entrichtete.23 Pläne zum Umbau in eine Lederwarenfabrik gelangten nicht zur Umsetzung. Das bei einem Luftangriff 1944 beschädigte Gebäude blieb nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst ungenutzt, wurde später grundlegend umgebaut und als Wohnhaus genutzt.24

Seit 2021 ist im gegenüberliegenden Gehsteig eine Stolperschwelle eingelassen mit der Inschrift: „Uns zur dauernden Mahnung / 1824 als Synagoge errichtet – Am 9. November 1938 geschändet und verwüstet / Den ehemaligen jüdischen Mitbürgern zur ewigen Erinnerung / Aus Bürgel vertrieben – deportiert – im KZ ermordet – fern der Heimat begraben“.

Weitere Einrichtungen

Spätestens seit 1810 bestand in Bürgel eine jüdische Krankenkasse, die noch 1924 unter dem Namen Israelitische Männer-Krankenkasse Bürgel aktiv war. Sie unterstützte ihre Mitglieder in Krankheits-, Todes- und Trauerfällen.25

1866 wurde der jüdische Gesangsverein Concordia gegründet, der zwei Jahre später seine Fahnenweihe mit einem großen Fest feierte. Er ging vermutlich aus dem bereits seit 1856 bestehenden Synagogenchor hervor und existierte bis 1924.26

Mikwe

Die erste nachweisbare Mikwe befand sich in einem christlichen Wohnhaus: 1780 erwarb die jüdische Gemeinde den Keller dieses Hauses von dem Maurer Peter Fecher für 100 fl. und richtete darin das Bad ein.27 Es handelte sich um das gleiche Haus am heutigen Bürgerplatz, das sie 1818/1819 vollständig übernahm und das zusammen mit einem zwei Jahre später erworbenen Nachbarhaus den sogenannten Judenschulhof bildete.28

Anfang der 1820er-Jahre wurde diese Mikwe aufgrund eines Runderlasses der hessischen Regierung mit der Begründung mangelhafter hygienischer Zustände geschlossen. Es sollte allerdings bis 1829/1830 dauern, bis die Gemeinde finanziell in der Lage war, im gleichen Areal einen Neubau zu errichten29

Die Mikwe war an eine Privatperson verpachtet, der die Verwaltung, die Reinigung und die Vorbereitung der Bäder oblag. Im Gegenzug konnte der Pächter mit jedem Bad 48 kr. erwirtschaften. Die sanitären Zustände müssen aber auch weiterhin mangelhaft gewesen sein, denn schon 1840 und später noch einmal 1853 kam es zu Umbauten und Reparaturen.

Ab wann das Bad nicht mehr benutzt wurde, ist nicht bekannt. 1906 ging das Gebäude in den Besitz der politischen Gemeinde Bürgel über. 1924 diente die ehemalige Mikwe als Waschküche für die Bewohner einer benachbarten Hofreite.30

Schule

Nach der Gründung der jüdischen Gemeinde und der Einrichtung eines Betsaals im Gebäudekomplex des Falltorturms Ende des 17. Jahrhunderts fand dort auch Religionsunterricht statt. Ab den 1820er-Jahren war das Schulzimmer im Erdgeschoss eines neu erworbenen zweistöckigen Hauses im Areal des sogenannten Judenschulhofs am Bürgerplatz eingerichtet, das neben dem Gebäude der Gemeindemikwe lag. Im Obergeschoss befand sich die Lehrerwohnung. Der Klassenraum war allerdings klein und feucht und konnte die teilweise mehr als 50 Kinder nicht fassen. Daher entschloss sich die Gemeinde zu einem Neubau auf einem benachbarten Gartengrundstück an der Gemeindehofreite. Das neue Schulhaus wurde am 16. November 1854 eingeweiht. Der Schulraum befand sich im Erdgeschoss, die Lehrerwohnung im Obergeschoss des zweistöckigen Hauses. 1857 war die Einrichtung die einzige jüdische Elementarschule in der Provinz Starkenburg.31

Mit der Abschaffung der konfessionellen Schulen in Bürgel wurde die Elementarschule 1876 in eine Simultanschule umgewandelt. Schulgebäude und -einrichtung gingen anschließend in das Eigentum der politischen Gemeinde über.32

Friedhof

Der Jüdische Friedhof von Bürgel liegt etwa 1,5 km nördlich des Stadtteils unmittelbar an einer ehemaligen Kiesgrube. Er wurde vermutlich bereits um 1600 angelegt und diente bis 1708 auch den Offenbacher Juden als Begräbnisstätte. 1821 wurde er erweitert und 1842 mit einer Mauer eingefasst.33

Beisetzungen fanden hier bis 1938 statt. Von der Vielzahl der Gräber haben sich nur 91 Steine erhalten. Seit den 1970er-Jahren wurde der jüdische Friedhof mindestens zehnmal geschändet.34

Nachweise

Fußnoten

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 621; Lammert, 1924, Gemeinde, S. 9. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 621. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 15. ↑

- Werner, 1988, Juden, S. 16; Lammert, 1924, Gemeinde, S. 9-10. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 624-625. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 10, 17. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 10. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 32. ↑

- HHStAW, 518, Nr. 1361. ↑

- Ruppel, 2008, Geschichte, S. 79. ↑

- Zit. n. Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 622. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 622, 625. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 36. ↑

- Gehrlein, 1990, Weg, S. 45; Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, S. 622. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 622-623. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 17-18. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 626. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 18-19; Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 625-626. ↑

- Abgedruckt in Lammert, 1924, Gemeinde, S. 39-43. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 20-21; Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 626. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 19-20. ↑

- Eine ausführlichere Baubeschreibung findet sich bei Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 626-628. ↑

- HHStAW, 518, Nr. 1361. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 630. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 29-30, 46-52. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 29-30. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 22, 38. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 623. Lt. Lammert, 1924, Gemeinde, S. 25, erfolgte der Ankauf des Gebäudes mit der Mikwe erst 1823. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 626; Lammert, 1924, Gemeinde, S. 25. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 626; Lammert, 1924, Gemeinde, S. 25. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 23-24; Briefe aus Süddeutschland (III), in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Jg. 6, 1857, H. 6, S. 91-96, hier: S. 93. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 23-24. ↑

- Lammert, 1924, Gemeinde, S. 26-27. ↑

- Blum/Gargova/Gempp-Friedrich, 2025, Bürgel, S. 631. ↑

Weblinks

Quellen

- Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem (CAHJP)

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 1: Erteilung von Schutzbriefen und Aufenthaltsrechten; Bürgschaftsschreiben, 1820-1839.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 2: Briefe betr. Entrichtung der Wasser- und Weidegelder, 1826.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 10: Kassenbuch der Gemeinde, 1742-1829.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 12: Kassenbuch mit Namensregister, 1827.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 13: Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gemeinde, 1834.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 14: Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gemeinde, 1839.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 15: Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gemeinde, 1844.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 16: Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gemeinde, 1845

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 17: Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gemeinde, 1846

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 18: Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gemeinde, 1850

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 19: Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gemeinde, 1865.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 20: Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gemeinde, 1868.

- CAHJP, D-Bu2, Nr. 22: Korrespondenz mit dem Kreisrat in Offenbach betr. der Errichtung einer Frauenmikve,1822-1875.

- Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW)

- HHStAW, 365, Nr. 101: Geburtsregister der Juden von Bürgel, 1835–1875.

- HHStAW, 365, Nr. 102: Trauregister der Juden von Bürgel, 1835–1875.

- HHStAW, 365, Nr. 103: Sterberegister der Juden von Bürgel, 1835–1875.

- HHStAW, 365, Nr. 104: Beerdigungen von Juden auf dem neuen jüdischen Friedhof in Bürgel, 1840–1874.

- HHStAW, 503, Nr. 7386: Entschädigungsansprüche der jüdischen Gemeinden im Regierungsbezirk Darmstadt. Bd. 9: Synagogen und andere jüdische Einrichtungen im Kreis und in der Stadt Offenbach am Main sowie in den Kreisen Alsfeld, Bergstraße und Lauterbach, (1932-1938) 1960-1962.

- HHStAW, 518, Nr. 1361: Entschädigungsakte Jüdische Gemeinde Offenbach-Bürgel, 1950-1962.

Literatur

- Alicke, Klaus-Dieter, Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Gütersloh 2008.

- Arnsberg, Paul, Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang. Untergang. Neubeginn, Bd. 1, Frankfurt am Main 1971, S. 98-101.

- Altaras, Thea, Synagogen und jüdische Rituelle Tauchbäder in Hessen – Was geschah seit 1945?, 2. Aufl., Königstein im Taunus 2007, S. 366.

- Beseler, Michael: Die alte jüdische Gemeinde in Bürgel. Eine Spurensuche. Offenbach am Main 2023.

- Blum, Rahel/Gargova, Fani/Gempp-Friedrich, Tilmann, Bürgel (Stadt Offenbach am Main), in: Wiese, Christian, et al. (Hg.), Zerbrechliche Nachbarschaft. Gedenkbuch der Synagogen und jüdischen Gemeinden in Hessen, Bd. 1/1, Berlin/Boston 2025, S. 621-634.

- Decker, Klaus Peter, Juden in Offenbach unter isenburgischer Herrschaft in der frühen Neuzeit, in: Magistrat der Stadt Offenbach (Hg.), Zur Geschichte der Juden in Offenbach am Main, Bd. 2, Offenbach am Main 1990, S. 5-98.

- Gehrlein, Hermann, Der weite Weg der Chanukka-Menora aus der Bürgeler Synagoge, in: Kulturverein Bürgel e. V. (Hg.), 1200 Jahre Bürgel. Festschrift zur 1200jährigen Geschichte des Offenbacher Stadtteils, Offenbach am Main 1990, S. 43-45.

- Interessengemeinschaft Bürgeler Vereine (Hg.), 100 Jahre Eingemeindung Bürgel 1908-2008. Denkschrift, Offenbach am Main 2008.

- Lammert, Caspar, Die israelitische Gemeinde Bürgel am Main, Offenbach 1924. => [Digitalisat]

- Lammert, Caspar, Geschichte von Bürgel am Main, Bürgel 1899.

- Magistrat der Stadt Offenbach (Hg.), Zur Geschichte der Juden in Offenbach am Main, Bd. 2, Offenbach am Main 1990.

- o. A., Akten-Inventar der israelitischen Religionsgemeinde Bürgel a. M., in: Mitteilungen des Gesamtarchivs der Deutschen Juden, Jg. 1, 1909, S. 66-69.

- o. A., Akten-Inventar der israelitischen Religionsgemeinde Offenbach a. M., in: Mitteilungen des Gesamtarchivs der Deutschen Juden, Jg. 1, 1909, S. 49-66.

- Reissner, Hans Guenter, The Truman Menorah, in: Twenty Years American Federation of Jews from Central Europe, Inc. 1940–1960, New York 1961, S. 135-136.

- Ruppel, Hans-Georg, Das Einwohnerverzeichnis von 1784, in: Magistrat der Stadt Offenbach am Main (Hg.), Zur Geschichte der Juden in Offenbach am Main. Bd. 2, Offenbach am Main 1990, S. 258–262.

- Ruppel, Hans-Georg, Zur Geschichte der Juden in Bürgel. In: Interessengemeinschaft Bürgeler Vereine (Hg.), 1908-2008. Hundert Jahre Eingemeindung Bürgel 1908-2008, Offenbach am Main 2008, S. 78-82.

- Schinke, Hans, Es geschah im Hause nebenan. Steine gegen das Vergessen, in: Geschichte und Geschichten, 2009, S. 5-8.

- Tilly, Heinz-Peter/Werner, Klaus, Der jüdische Friedhof in Offenbach am Main-Bürgel, in: Magistrat der Stadt Offenbach (Hg.), Zur Geschichte der Juden in Offenbach am Main, Bd. 3, Offenbach am Main 1994, S. 79-96.

- Werner, Klaus, Offenbacher Juden in Politik und öffentlichem Leben der Weimarer Republik, in: Magistrat der Stadt Offenbach (Hg.), Zur Geschichte der Juden in Offenbach am Main, Bd. 2, Offenbach am Main 1990, S. 223–227.

- Werner, Klaus, Die Juden in den angegliederten Orten Bürgel, Bieber und Rumpenheim, in: Magistrat der Stadt Offenbach (Hg.), Zur Geschichte der Juden in Offenbach am Main, Bd. 2, Offenbach am Main 1990, S. 228–240.

- Werner, Klaus, Juden in Offenbach am Main 1918-1945, Offenbach am Main 1991.

- Werner, Klaus, Zur Geschichte der Juden in Offenbach am Main, Bd. 1: Unter der Herrschaft des Nationalsozialismus 1933-1945, Offenbach am Main 1988.

Abbildung vorhanden

✓ (in Bearbeitung)

Indizes

Personen

Siehe auch

Weitere Angebote in LAGIS (Synagogen-Standort)

Orte

- Hessische Flurnamen

- Historische Kartenwerke

- Jüdische Friedhöfe

- Topografie des Nationalsozialismus in Hessen

- Historisches Ortslexikon

- Topografische Karten

- Urkataster+

Personen

Quellen und Materialien

Nachnutzung

Rechtehinweise

Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, CC BY-SA 4.0

Abbildungen: siehe Angaben beim jeweiligen Digitalisat

Zitierweise

Empfohlene Zitierweise

„Bürgel“, in: Synagogen in Hessen <https://lagis.hessen.de/de/orte/synagogen-in-hessen/alle-eintraege/138_buergel> (aufgerufen am 26.11.2025)

Kurzform der URL für Druckwerke

https://lagis.hessen.de/resolve/de/syn/138