Eppertshausen

Eppertshausen: Gedenkstein (2016)

Basisdaten

Juden belegt seit

um 1600

Lage

64859 Eppertshausen, Schulstraße 21

Rabbinat

Darmstadt II

erhalten

nein

Jahr des Verlusts

1940

Art des Verlusts

Abbruch

Gedenktafel vorhanden

ja

Synagogen-Gedenkbuch Hessen

Geschichte

Eppertshausen, 836 erstmals urkundlich erwähnt, gehörte nach wechselvoller Geschichte ab 1546 wieder zum Besitz der Herren von Groschlag, kam 1806 an das Fürstentum Isenburg und wurde erst 1816 Bestandteil des Großherzogtums Hessen-Darmstadt.

Der älteste bislang bekannte Hinweis auf einen Juden stammt aus dem Jahr 1611, als der zu Eppertshausen wohnende Mayer wegen des Vorwurfs des Handels mit falschen Dukaten vernommen wurde. Er gab an, dass sein in Mainz getaufter und dort inhaftierter Schwager Georg Jacob Egelstetter zwölf Jahre lang in Eppertshausen unter dem Namen Lew gelebt habe. Es lebte also offenbar bereits am Ende des 16. Jahrhunderts mindestens eine jüdische Familie im Ort, die den Herren von Groschlag unterstand.1Von den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges waren offenbar auch die wenigen Eppertshäuser Juden betroffen, denn erst 1670 und 1674 finden sie sich im Zusammenhang mit Weidegeldzahlungen wieder erwähnt. 1692 lebte Juda mit seiner Frau Malka in Eppertshausen.2

Angesichts ihrer auch in den umliegenden Ortschaften wachsenden Zahl, schlossen sich die Juden aus Urberach, Nieder-Roden, Dietzenbach, Eppertshausen, Dudenhofen und Ober-Roden 1736 zu einem Synagogenverband zusammen. In einem dazu geschlossenen Vertrag, den aus Eppertshausen Samuel Salomon unterzeichnete, verpflichteten sich die Vertragspartner, eine gemeinschaftliche Synagoge in Ober-Roden einzurichten und zu unterhalten sowie nur mit Zustimmung aller anderen Gemeinden aus dem Verband auszutreten.3

1756 wohnten sechs jüdische Familien, also etwa 30 Menschen jüdischen Glaubens, in Eppertshausen.4 Da unter ihnen auch ein Vorsteher und Schächter namens Moritz Reis genannt wird, besteht die Möglichkeit, dass bereits zu dieser Zeit eine eigenständige Gemeinde bestand.

Bis Ende der 1820er-Jahre stieg die Zahl der jüdischen Einwohner auf 64 Personen, was bei einer Gesamtzahl von 894 Einwohnern etwa sieben Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte. Formal unterstanden diese zunächst dem Rabbinat in Darmstadt. 1899 ordnete sich die jüdische Gemeinde offiziell dem orthodoxen Rabbinat Darmstadt II zu. 1821 ist mit Salomon Rothschild ein jüdischer Vorsteher genannt. Wenige Jahre später oblag die Leitung der jüdischen Gemeinde jeweils gewählten Vorstehern.5

Bis 1905 halbierte sich die Zahl der jüdischen Einwohner auf 36. 1929 lebten noch 33 Jüdinnen und Juden in Eppertshausen. Im 19. und 20. Jahrhundert waren diese in erster Linie als Metzger und Viehhändler – wie die Familie Rothschild –, Textil- und Kolonialwarenhändler sowie im Handel mit Altwaren, Schuhen – hier vor allem die Familie Moses – und Landesprodukten – wie Samuel Strauß – tätig, was bereits zahlreiche Berührungspunkte mit der christlichen Einwohnerschaft eröffnete.6 Offenbar bedingte der Mitgliederrückgang die Aufgabe der bisherigen vollständigen Eigenständigkeit der jüdischen Gemeinde: Wie auch Münster war Eppertshausen 1931 nur noch als Filialgemeinde der jüdischen Gemeinde in Dieburg verzeichnet.7

1933 lebten die Familien Moritz Reis, Moses Adler, Josef Reis, Bernhard Moses, Max Rothschild und Benjamin Siegel mit insgesamt rund 30 Personen im Ort.8 Mit der Machtdurchsetzung der Nationalsozialisten in dem katholisch geprägten Ort, waren sie zunehmend Repressalien ausgesetzt. Im September und Oktober 1937 warfen Hitlerjungen Fenster der Häuser von Moritz und Josef Reis ein. Während des Pogroms wurden am 10. November 1938 zunächst Bernhard Moses, Moritz Reis, Jakob und Josef Rothschild sowie Benjamin Siegel in „Schutzhaft“ genommen und in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt. Am Abend desselben Tages griffen SA-Männer und Hitlerjungen unter der Führung des Bürgermeisters und NSDAP-Ortsgruppenleiters Wilhelm Helfrich die Geschäfte und Wohnungen von Bernhard Moses, Max Rothschild, Abraham Strauß, Moses Adler, Josef Reis und – obwohl bereits verkauft – das Haus von Moritz Reis an. In den folgenden Tagen sollen die meisten Jüdinnen und Juden aus Eppertshausen geflohen sein, vor allem nach Frankfurt am Main, von wo aus manche auswandern konnten, andere aber deportiert und ermordet wurden.9

Zwischen 2013 und 2017 wurden in Eppertshausen 32 Stolpersteine verlegt.

Statistik

- 1750 30 Personen

- 1760 6 Familien

- 1790 6 Familien

- 1806/1815 8 Familien

- 1829 64 Personen

- 1847 61 Personen

- 1855 56 Personen

- 1864 48 Personen

- 1867 46 Personen

- 1871 44 Personen

- 1875 47 Personen

- 1880 51 Personen

- 1897 50 Personen

- 1905 35 Personen

- 1929 33 Personen

- 1932 30 Personen

- 1933 9 Familien

- 1935 29 Personen

- 1936 27 Personen

- 1938 6 Familien

- 1. Januar 1939 0 Personen

Quellenangabe Statistik

Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 183.

Betsaal / Synagoge

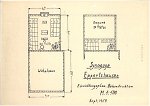

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts traten die Eppertshäuser Jüdinnen und Juden aus dem 1736 gegründeten Synagogenverband mit Ober-Roden aus. Einem Pfarrbericht zufolge hätten sie sich zunächst im Haus eines Juden zum Gottesdienst getroffen. Zwischen 1790 und 1792 richteten sie ihre Synagoge in der heutigen Schulstraße 21 ein. Es handelte sich um ein giebelständiges eingeschossiges Wohnhaus mit einer Grundfläche von 6,40 m Breite und 7 m Länge bei einer Höhe bis zur Traufe von etwa 5 m, an dessen rückwärtiger Giebelseite ein über zwei Geschosse reichender Fachwerkbau mit Sandsteinsockel stand. Inwiefern es sich bei dem Gotteshaus um einen Neubau oder den Umbau eines bestehenden älteren Gebäudes handelte, lässt sich aus den bisher bekannten Quellen nicht ermitteln. Nur wenige Informationen liegen zur Inneneinrichtung vor: Der Thoraschrein war in einem Wanderker an der nordöstlichen Seite eingerichtet und aus Holz gefertigt. Den Rekonstruktionen im Rahmen der Wiedergutmachungsverfahren nach dem Zweiten Weltkrieg zufolge war der Almemor in der Raummitte platziert. Rechts und links des Mittelgangs sollen sich Bänke mit insgesamt 33 Sitzplätzen für die Männer befunden haben. Augenzeugen berichteten zudem von einer Wickelbank, einem Lesepult und einem Ofen zur Beheizung des Raums. Sie erinnerten sich zudem an zwei große, geschossübergreifende Fenster auf der Südostseite des Gebäudes. Die Frauenempore an der Südwestseite des Raums soll über 20 Plätze verfügt haben soll. Berichten zufolge hätten Jüdinnen nur über Fenster in den Betsaal der Männer schauen können. Der Zugang zur Empore erfolgte – anders als in der Rekonstruktionsskizze aus der Zeit nach 1945 festgehalten – wohl über das angeschlossene Wohnhaus. Im 20. Jahrhundert erfolgte nach der Einführung des elektrischen Lichts die Beleuchtung über zwei achtarmige Kronleuchter. Den Erinnerungen des letzten Vorstehers der jüdischen Gemeinde, Moritz Reis, zufolge, habe es sieben Thorarollen gegeben. Zwei davon waren kurz vor dem Ersten Weltkrieg für 4.800 RM angeschafft worden, drei weitere stammten aus der Zeit danach. Die beiden anderen waren bereits älter, aber in sehr gutem Zustand. Außerdem gehörten zu den Ritualobjekten vier silberne Thorakronen, zwei Lesefinger sowie verschiedene Thorawimpel und -vorhänge.10

Nach dem Bericht des ehemaligen Gemeindevorstehers Moritz Reis sei die Synagoge bis „zum Tage der Zerstörung“ genutzt worden, vermutlich aufgrund des Rückgangs der Mitgliederzahlen aber nicht mehr regelmäßig.11 Während des Pogroms wurde das Gebäude am 10. November 1938 zwar nicht angezündet, die Inneneinrichtung aber vollständig zerschlagen und auch die Außenwände sowie das Dach schwer beschädigt. Die Kultgegenstände soll Vorsteher Bernhard Moses zuvor in Sicherheit gebracht haben. Laut Moritz Reis hätten diese Objekte und Gemeindegelder dagegen auf der Bürgermeisterei abgeliefert werden müssen. Demnach habe der damalige Wachtmeister 150 RM aus der Synagoge „beschlagnahmt“.12 Auch das angeschlossene Wohnhaus mit den Unterrichtsräumen wurde demoliert.13

Im August 1939 beantragte Bürgermeister Helfrich den Abriss der Ruine, den das Dieburger Hochbauamt genehmigte und der bis Frühjahr 1940 erfolgte. Am 1. April 1940 erwarb das christliche Ehepaar Peter und Katharina Wunderlich das Grundstück für 280 RM. Im März 1949 diente das Areal als Blumengarten. Das ehemalige Wohnhaus befand sich in einem baulich schlechten Zustand und wurde schließlich abgebrochen. Die Wunderlichs einigten sich im April 1950 mit der Jewish Restitution Successor Organzation (JRSO) auf die Leistung einer Ausgleichszahlung von 1.650 DM. Im Gegenzug durften sie das Grundstück behalten und errichteten dort ein neues Gebäude, das unter anderem als Verkaufsstelle ihrer Gärtnerei diente.14

Am 18. Januar 1987 wurde auf dem dem ehemaligen Synagogengrundstück gegenüber liegenden Anwesen ein Gedenkstein für die ermordeten jüdischen Einwohner und zu Erinnerung an die Synagoge eingeweiht. Er wurde im Jahr 2015 an einen neu gebauten Verbindungsweg zwischen Schul- und Hauptstraße, den späteren Bernhard-Moses-Weg, versetzt und um weitere Informationstafeln zu den im Ort verfolgten Familien ergänzt.15

Weitere Einrichtungen

Oft übernahmen die bei der jüdischen Gemeinde angestellten Religionslehrer auch das Amt des Vorsängers und des Schochet (Schächters), so etwa Jacob Zitron. Als Schächter sind zudem ab 1864 unter anderem Salomon Weikersheim, Simon Levi, Samuel Moses und Feiwel Mandelstamm genannt.16 Im 20. Jahrhundert wirkte unter anderem Josef Reis als Gemeindeschächter.17

Mikwe

Es ist nicht bekannt, seit wann in Eppertshausen eine Mikwe bestand. Sie lag neben der Synagoge in der Schulstraße 21 und wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfüllt.18

Schule

In dem an die Synagoge angrenzenden, zweigeschossigen Wohnhaus mit einer Grundfläche von 8,25 m mal 7,15 m in der Schulstraße 21 lebte der jüdische Religionslehrer. Dort befand sich nach den Erinnerungen von Henny und Siegfried Bing im Obergeschoss noch 1938 der Unterrichtsraum für die jüdischen Kinder. Die restlichen Räume wurden zuletzt an eine christliche Familie vermietet.19

Bereits 1818 ist mit Mayer Olesheimer ein „Judenschullehrer“ im Ort genannt. Von 1821 bis 1844 versah das Amt Samuel Moses (Moyses). In den folgenden Jahrzehnten übernahmen diese Funktion, die in der Regel zugleich mit dem Vorsänger- und Schächteramt verknüpft war, unter anderem Jacob Zitron, Jaffe, P. Belkin und Nathan Samuel Goldberg. 1924 erhielten die sieben Eppertshäuser Schulkinder Religionsunterricht durch David Kaufmann aus Dieburg. Zudem besuchte Bernhard Moses in den 1890er-Jahren die Königliche Realschule in Aschaffenburg und Hermann Strauß die Israelitische Lehrerbildungsanstalt in Würzburg.20

Friedhof

Nachweise

Fußnoten

- HStAD, R 21 J, Nr. 3560. ↑

- HStAM, 86, Nr. 26501; Ristau, 2025, Eppertshausen, S. 175. ↑

- Körner, 1995, Eppertshausen, S. 271; Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 176. ↑

- Müller, 1985, Damit wir, S. 12; Katholische Pfarrgemeinde Eppertshausen, 2000, Jubiläumsschrift, S. 38. ↑

- Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 178. ↑

- Müller, 1985, Damit wir, S. 12. ↑

- Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 178-179. ↑

- HHStAW, 518, Nr. 1464. ↑

- Müller, 1985, Damit wir, S. 23; Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 180-181. ↑

- HHStAW, 518, Nr. 1464; Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 176-178. ↑

- Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 179-180. ↑

- HHStAW, 503, Nr. 7382. ↑

- HHStAW, 518, Nr. 1464. ↑

- Ristau/Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 181. ↑

- Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 181-182. ↑

- CAHJP, D-Da3, Nr. 6b. ↑

- Stolpersteine in Eppertshausen, online unter: https://www.eppertshausen.de/ueber-eppertshausen/stolpersteine-in-eppertshausen (Stand: 5.11.2025). ↑

- HHStAW, 503, Nr. 7382; Körner, Eppertshausen, S. 270. ↑

- Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 176, 178. ↑

- Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 178; Olschewski, 2020, Familienbuch, S. 124. ↑

- Körner, 1995, Eppertshausen, S. 271; Ristau/Berger-Dittscheid, 2025, Eppertshausen, S. 175. ↑

Weblinks

Quellen

- Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW):

- HHStAW, 503, Nr. 7382: Entschädigungsansprüche der jüdischen Gemeinden im Regierungsbezirk Darmstadt. Bd. 5: Synagogen und andere jüdische Einrichtungen im Kreis Dieburg und im Kreis Erbach, (1932-1939) 1960-1966.

- HHStAW, 518, Nr. 1464: Entschädigungsakte Jüdische Gemeinde Eppertshausen, 1950-1962.

- Hessisches Staatsarchiv Darmstadt (HStAD):

- HStAD, R 21 J, Nr. 3560: Inhaftierung der hanau-lichtenbergischen Juden Hayum zu Sickenhofen sowie Lamprecht, Levi - später getauft unter dem Namen Georg Jakob Engelstetter - und Beer zu Hergershausen und den mainzischen Juden Mayer zu Eppertshausen wegen des Vorwurfs, mit falschen Dukaten gehandelt zu haben, sowie Ausplünderung der hanauischen Juden im Frankfurter Stadtwald, 1611.

Literatur

- Alicke, Klaus-Dieter, Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Gütersloh 2008.

- Arnsberg, Paul, Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang. Untergang. Neubeginn, Bd. 1, Frankfurt am Main 1971, S. 163-164.

- Körner, Wilhelm, Der reichsritterschaftliche, freiherrliche Ort Eppertshausen. Der geschichtliche Werdegang einer Gemeinde im Widerstreit der herrschenden Mächte und Kräfte, Eppertshausen 1995.

- Katholische Pfarrgemeinde Eppertshausen (Hg.), Jubiläumsschrift 250 Jahre Kath. Pfarrgemeinde St. Sebastian Eppertshausen, Eppertshausen 2000.

- Lange, Thomas (Hg.), L´chajim. Die Geschichte der Juden im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Reinheim 1997.

- Müller, Karl. J., Damit wir sie nicht vergessen. Das Schicksal der jüdischen Bürger von Eppertshausen, Münster 1985.

- Olschewski, Brigitte, Familienbuch Eppertshausen 1603-1910, Otzberg 2020..

- Ristau, Daniel/Berger-Dittscheid, Cornelia, Eppertshausen, in: Wiese, Christian, et al. (Hg.), Zerbrechliche Nachbarschaft. Gedenkbuch der Synagogen und jüdischen Gemeinden in Hessen, Bd. 1/1, Berlin/Boston 2025, S. 177-186.

Abbildung vorhanden

✓ (in Bearbeitung)

Indizes

Siehe auch

Weitere Angebote in LAGIS (Synagogen-Standort)

Orte

Personen

Quellen und Materialien

Nachnutzung

Rechtehinweise

Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, CC BY-SA 4.0

Abbildungen: siehe Angaben beim jeweiligen Digitalisat

Zitierweise

Empfohlene Zitierweise

„Eppertshausen“, in: Synagogen in Hessen <https://lagis.hessen.de/de/orte/synagogen-in-hessen/alle-eintraege/128_eppertshausen> (aufgerufen am 25.11.2025)

Kurzform der URL für Druckwerke

https://lagis.hessen.de/resolve/de/syn/128