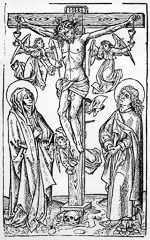

Kreuzigung Christi (Beerfelden, Pfarrkirche)

Kreuzigung Christi. Beerfelden, Pfarrkirche, Fassadenfenster O I. Mittelrhein (Heidelberg?), um 1500–1503. – Kat. S. 84–87.

Katalog

Von Uwe Gast

Abmessungen

H./B.: 2a: 69/33,5 cm; 2b: 69/34 cm; 2c: 72/34 cm; 3a: 73/34–35 cm; 3b: 72,5/34–34,5 cm; 3c: 71,5/35–35,5 cm; 4a: 73/35 cm; 4b: 72/35 cm; 4c: 72,5/34,5–35 cm; 5a: 29,5/35 cm; 5b: 34,5/35 cm; 5c: 29/35 cm.

Inschrift

Auf dem Kreuzesstamm oben in frühhumanistischer Kapitalis der Titulus: •I•N•R•I•

Erhaltung

Problematisch. Obwohl die Scheiben zum Großteil mittelalterlichen Glasbestand aufweisen und die Ergänzungen sich im Wesentlichen auf den Oberkörper Christi, die Figur Johannes’ Ev. (Ergänzung Beiler?) und einen Teil der Engel, ansonsten auf untergeordnete Partien beschränken (Hintergrund, Kopfscheiben), macht das Fenster den Eindruck umfassender Überarbeitung. Dabei dürfte es sich vorrangig um Maßnahmen der Zeit um 1900 handeln; ältere Restaurierungen sind nicht mit Sicherheit auszumachen, und die Restaurierung Matheis’ 1947 fällt offenbar kaum ins Gewicht. Problematisch ist der Zustand deshalb, weil die mittelalterlichen Gläser außer dem typischen Schadensbild – Lochfraß und flächendeckende Korrosionsprodukte außenseitig; Verbräunung; innen verstärkt und fortschreitend Schwarzlotverlust bei den weißen Stücken – auch Übermalungen und pigmentierte Überzüge erkennen lassen; vermutlich wurde der blaue Hintergrund sogar großflächig übergangen und neu gebrannt, worauf das stark gewellte Glas hindeuten dürfte. Einzelne Sprünge, Kratzer und Farbspritzer sowie die mit Wachskreide aufgetragene, im Durchlicht lesbare Nummerierung der Felder wirken sich störend aus23. Verbleiung Mitte 20. Jh. (Werkstatt Matheis).

Ikonografie, Komposition

Als Dreifigurengruppe, erweitert um schwebende Engel, die das aus den Wunden Christi strömende Blut in Kelchen auffangen, folgt die Kreuzigungsdarstellung einem im Spätmittelalter vielfach variierten Bildtyp24. Die hier vorliegende Komposition erinnert in ihrer Grunddisposition, namentlich in der Haltung der drei Engel, am ehesten an jenes Kanonbild, das mehrere, seit 1494 in der Offizin Georg Stuchs’ in Nürnberg gedruckte Missalien schmückt (Fig. 11); vermutlich geht ihr Entwurf auf ein entsprechendes, aber nicht zwangsläufig druckgrafisches Vorbild zurück25. Im Vorgängerbau besetzte die Darstellung ein dreibahniges, vermutlich vierzeiliges Fenster26. Sie ist bildmäßig aufgefasst, ohne rahmende Architektur an den Seiten. Zwei Ansätze einer Architektur- oder Astwerkbekrönung in den Feldern 4a und 4c – die gelben Stücke außen über dem Querbalken des Kreuzes – lassen aber erkennen, dass die Kreuzigungsgruppe ursprünglich von einer schwebenden Bekrönung überfangen gewesen sein muss, die sich über die stark ergänzten Kopfscheiben 5a und 5c bis ins Maßwerk hinein erstreckt hatte. Schon während des Einbaus des Fensters in Erbach war sie nicht mehr vorhanden (Fig. 8).

Technik

Die technische Ausführung der Kreuzigungsszene erfolgte auf der Grundlage eines wässrig gestupften Halbtons. In den hellen Partien wurde er flächig ausgewischt bzw. mit dem Borstenpinsel ausgestrichen oder mit dem Pinselstiel ausradiert, in den Schattenlagen vereinzelt mit lasierend aufgetragener Lotfarbe abgedunkelt. Schließlich wurde mit markanten Schwarzlotkonturen in den Gesichtern und Gewändern der Figuren dafür Sorge getragen, dass deren Binnenzeichnung deutlich hervortritt; die Gewandsäume weisen zudem negative oder silbergelbe Konturen auf. Am Boden trennt eine silbergelbe Kontur das Rasenstück vom steinigen Grund ab.

Farbigkeit

Obgleich die Farbigkeit nach der Restaurierung Beilers nicht mehr für die ganze Darstellung gesichert ist – vor allem nicht für die Figuren des Hl. Johannes Ev. und des Engels oben links –, so ist ihr Grundprinzip einer möglichst klaren, auf wenige Töne beschränkten Gestaltung immer noch zu erkennen. Bildbeherrschend ist dabei der großflächig durchscheinende blaue Hintergrund. Von seiner unruhigen, geradezu nervösen Musterung heben sich das Kreuz mit der ursprünglich fahlen Figur Christi – es steht auf einem gedämpft braunen und grünen Bodenstreifen –, Maria und Johannes Ev. sowie die Engel silhouettenartig ab. Große, nur durch die Bemalung gebrochene Flächen bewirken diesen Effekt, und wie sehr er kalkuliert war, zeigt sich an den übergroßen, von einem breiten unbemalten Rand gesäumten Nimben. Diese wiederum setzen – zusammen mit den teils mit Silbergelb gemalten, teils aus goldgelbem Glas bestehenden Haaren und liturgischen Geräten der Engel – in der kühlen Gesamtfarbigkeit wirkungsvoll einen warmen Akzent.

Ornament

Großflächiger blauer Hintergrund (Muster III,15), der einen Seidenstoff mit mehrfach geschweiften Pinienzapfenrosetten und Granatäpfeln zwischen Blatt- und Blütenranken imitiert.

Stil, Datierung

Von den beiläufigen Äußerungen Walter Hotz’ (1953) und Hans Wentzels abgesehen, ist bislang kein Versuch unternommen worden, die Kreuzigungsszene stilistisch zu verorten. Beide Autoren lokalisierten die Werkstatt an den Mittelrhein, wobei die Voraussetzungen von Hotz beim »Hausbuchmeister«, von Wentzel hingegen bei Peter Hemmel von Andlau vermutet wurden; Hotz (1963) datierte sie zudem – wie zuletzt auch Sebastian Scholz – »bald nach 1500«.

So fraglos die Kreuzigung Christi am Mittelrhein entstanden ist, so irreführend ist es, sie unmittelbar aus dem Hausbuch-Umkreis oder von Werken Peter Hemmels bzw. der Straßburger Werkstattgemeinschaft abzuleiten. Ihre künstlerischen Voraussetzungen dürften vielmehr im Chorfenster süd III der Marienkirche in Hanau27 zu finden sein, wo mit der Christus-Maria-Gruppe ein in Technik und Stil verwandtes Werk erhalten ist. Die Gemeinsamkeiten in der Modellierung der Inkarnat-, Haar- und Gewandpartien gehen über eine bloße Verwandtschaft sogar hinaus: Hier wie dort wurde dieselbe Stupf- und Radiertechnik bei jeweils weitgehendem Verzicht auf Schraffurzeichnung, dafür aber unter besonderer Betonung der Konturen angewandt, Letzteres namentlich in den Gewändern, deren ohnehin spröde Faltengebung auf diese Weise noch einmal eigens betont wurde (Textabb. 30, 31). Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten könnten beide Verglasungen in einer Werkstatt entstanden sein.

In Hanau war diese Werkstatt, die sich entweder aus sehr unterschiedlich arbeitenden Kräften zusammensetzte oder andernfalls eng mit einer zweiten Werkstatt kooperierte, in den Jahren zwischen 1492 und 1496/97 beschäftigt28. In Beerfelden ist ihre Tätigkeit aus baugeschichtlichen Gründen bald nach der Wende zum 16. Jh., aus historischen Gründen vermutlich bis spätestens September 1503 zu datieren, sofern aus der bis dahin erfolgten Versetzung der Scheiben mit den Wappen Erbach-Bickenbach und Werdenberg auch auf den Einbau des Chorfensters geschlossen werden darf. Unter stilistischen Gesichtspunkten steht einer solchen Datierung nichts im Weg.

Was dagegen die Lokalisierung der Werkstatt betrifft, so wird man die Frage, wie dies schon Daniel Hess für Hanau getan hat, offenlassen müssen, auch wenn es Anhaltspunkte für Heidelberg gibt. Hess zog Heidelberg – neben Frankfurt am Main und Mainz – deshalb in Betracht, weil Philipp d.J. von Hanau-Münzenberg enge Kontakte zum kurfürstlichen Hof unterhalten hatte29. Ebensolche Kontakte hatte aber auch Erasmus Schenk von Erbach30, und Andreas Pfot hatte als Magister der Theologie und mehrmaliger Rektor der Universität (1479, 1483, 1488) ohnehin seine Wurzeln in Heidelberg31. So sprechen die geografische Nähe und die persönlichen Bindungen der Beerfeldener Bauherren zwar für Heidelberg als Entstehungsort des Kreuzigungsfensters, doch gehen gerade die Bezüge zu jenen Glasmalereien, die mit Sicherheit nach Heidelberg lokalisiert werden können (s. S. 147–150, 174, 215–217), über Gemeinsamkeiten des Zeitstils nicht hinaus.

Mittelrhein (Heidelberg?), um 1500–1503.

Bildnachweis

CVMA G 8799, Großdia G III 62 (Gesamtaufnahmen) CVMA G 8800–8814 (Einzelfelder und Details)

Nachweise

Fußnoten

- Zum Schadensbild s. auch Gutachten Rauch (wie Anm. 22), pag. 4. ↑

- Hotz 1963, S. 58, führt einzelne Motive auf den Meister E.S., vor allem auf dessen Stich L. 31 zurück. ↑

- Schramm, XVIII, 1935, S. 9. – Auch Werke der Glasmalerei kommen als Vorbild in Frage. Hier sei nur an die 1481 entstandene, 1904 zerstörte Kreuzigung Christi in der Magdalenenkirche in Straßburg erinnert oder an die zahlreichen Werke der rheinischen Glasmalerei, wie z.B. das Kreuzigungsfenster aus der ehem. Pfarrkirche St. Laurentius in Köln, um 1485/90 (Köln, Museum Schnütgen, Inv. Nr. M 501/1–15); vgl. Bruck 1902, I, S. 137, II, Taf. 67, bzw. Lymant 1982, S. 144–146. Beide Beispiele belegen indessen nur die Bandbreite der kompositorischen Möglichkeiten. ↑

- In der Bittschrift vom 26. Nov. 1804 heißt es u.a., das aus Beerfelden entfernte Fenster sei von der Größe [gewesen], daß es ein ganzes Fenster im Chor der Kirche einnahm (zitiert nach Diehl 1915, S. 91). Eine Vorstellung von dessen Architektur dürften die dreibahnigen Chorfenster der Pfarrkirche in Reichelsheim (Odenwaldkr.) vermitteln, eines Baues, dessen Chor 1493 von demselben Meister vollendet worden ist, der danach in Beerfelden tätig war; Scholz, Odenwaldkreis, 2005, S. 53, Nr. 67 (mit weiterer Literatur). ↑

- Vgl. hierzu Hess 1999, S. 239f., 245, 250f., Fig. 171, Abb. 198. ↑

- Zu Händescheidung und Datierung s. Hess 1999, S. 245f. Siehe ferner Kunstgeschichtliche Einleitung S. ↑

- Hess 1999, S. 246. ↑

- Zum Erbschenkenamt allgemein s. Klafki 1966, S. 57–79; zu Schenk Erasmus und Heidelberg verschiedene Hinweise bei Paul Wagenknecht, Zum 500. Todestag von Schenk Erasmus zu Erbach, in: »Gelurt« 2004, S. 21–30. ↑

- Zusammenfassend s. Scholz, Odenwaldkreis, 2005, S. 57f. (Nr. 72). ↑

Drucknachweis

Die mittelalterlichen Glasmalereien in Oppenheim, Rhein- und Südhessen / Uwe Gast unter Mitwirkung von Ivo Rauch (Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland Bd. III, 1), Berlin 2011, 85 ff. [= 2-5a-c. Kreuzigung Christi]

Indizes

Nachnutzung

Rechtehinweise

Katalogdaten: Corpus Vitrearum Deutschland / Freiburg i. Br.

Abbildungen: siehe Angaben beim jeweiligen Digitalisat

Zitierweise

Empfohlene Zitierweise

„Kreuzigung Christi (Beerfelden, Pfarrkirche)“, in: Mittelalterliche Glasmalereien in Hessen <https://lagis.hessen.de/de/quellen-und-materialien/mittelalterliche-glasmalereien-in-hessen/alle-eintraege/102-1-01-01_kreuzigung-christi-beerfelden-pfarrkirche> (aufgerufen am 25.11.2025)

Kurzform der URL für Druckwerke

https://lagis.hessen.de/resolve/de/cvmahessen/102-1-01-01

![Kreuzigung Christi: ES [= Erhaltungsschema] Fassadenfenster O I Kreuzigung Christi: ES [= Erhaltungsschema] Fassadenfenster O I](https://www.lagis-hessen.de/img/cvmahessen/s1/102-1-01-01_40.jpg)

![Trauernde Maria unter dem Kreuz und Engel mit Kelch. (Ausschnitte aus Abb. 11) [Hier nur Trauernde Maria unter dem Kreuz.] (Ausschnitt) Trauernde Maria unter dem Kreuz und Engel mit Kelch. (Ausschnitte aus Abb. 11) [Hier nur Trauernde Maria unter dem Kreuz.] (Ausschnitt)](https://www.lagis-hessen.de/img/cvmahessen/s1/102-1-01-01_33.jpg)